Verborgene Parameter und verschränkte Photonen: 80 Jahre EPR-Paradoxon

Am 15. Mai 1935 erschien ein Aufsatz von Albert Einstein, Morris Podolsky und Nathan Rosen, der die Quantenphysik kritisierte, aber wie kaum ein anderer Text die Forschung auf diesem Gebiet voranbrachte.

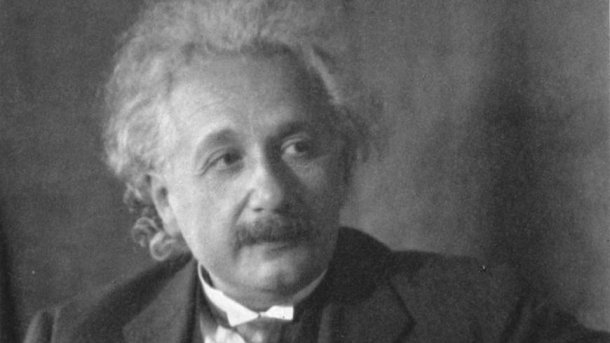

Albert Einstein

Auch wer sonst nichts von Albert Einstein weiß, kennt neben der Formel E = mc² meist noch das verkürzte Zitat "Gott würfelt nicht" aus dem Jahr 1926. Es drückt die Opposition des Physikers gegen die neuartige Quantenmechanik aus, die auf der älteren Quantentheorie von Max Planck aufbaute, doch außerdem viel Wahrscheinlichkeitsrechnung heranzog. Eine bekannte Konsequenz ist die Heisenbergsche Unschärferelation, die es verbietet, den Ort und den Impuls eines Teilchens absolut genau anzugeben.

Ein Aufsatz gegen die Quantenmechanik

Als Einstein 1935 in Princeton am Institute for Advanced Study arbeitete, sah er eine neue Chance, gegen die ungeliebte Theorie vorzugehen. Zusammen mit seinem Assistenten Nathan Rosen und dem Physikerkollegen Boris Podolsky verfasste er den Aufsatz "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?", der am 15. Mai 1935 in der Zeitschrift Physical Review erschien. Der Text schilderte ein Gedankenexperiment, bei dem zwei Teilchen A und B miteinander wechselwirken und getrennt weiterfliegen.

A und B bilden dennoch ein einziges quantenmechanisches Objekt, sie sind, wie der Fachausdruck sagt, verschränkt: Zu einem Zeitpunkt t kann man aus den Koordinaten von A direkt den Ort von B ableiten oder alternativ aus dem Impuls von A den von B. Die Bestimmung beider Werte zugleich schließt die Unschärferegel aus, doch wiesen die drei Autoren dem Teilchen B sowohl einen realen Ort als auch einen realen Impuls zu. Da ein solches Wertepaar nirgendwo in der Quantenmechanik auftritt, hielten sie diese für unvollständig.

Das ist der Kern des EPR-Paradoxons – die drei Buchstaben stehen für die Namen Einstein, Podolsky und Rosen. Bis an sein Lebensende suchte Albert Einstein nach verborgenen Parametern, die durchs Netz der Quantentheorie fallen würden, und beklagte die spukhafte Fernwirkung, die bei der Messung des Teilchens A instantan die Daten des weit entfernten Partners B festlegt. 1964 publizierte der irische Physiker John Bell die nach ihm benannte Ungleichung, die erstmals einen Test für die Existenz jener Parameter ermöglichte. Es kam, wie es kommen musste: In unterschiedlichen Versuchsreihen wurde die Quantenmechanik überzeugend bestätigt.

Die Forschung geht weiter

In den 1990er Jahren explodierte die Forschung an verschränkten Teilchen geradezu, wobei sich der Wiener Physiker Anton Zeilinger und sein Genfer Kollege Nicolas Gisin besonders hervortaten. Heute wird meist mit polarisierten Photonen experimentiert, und auch im Internet gibt es ein interaktives Labor. Wann sich daraus funktionierende Quantencomputer und Systeme für Quantenkryptographie entwickeln, ist aber noch in der Zukunft verborgen. (mho)