Bissig, witzig, nachdenklich: Die Seite drei der c’t

Zu den Besonderheiten der c’t gehört, dass das Editorial als persönliche Ansprache der Redaktion von vielen Lesern zuerst konsumiert, ja fast verschlungen wird.

- Rudolf Opitz

Das c't magazin feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Das nehmen wir zum Anlass, einige Artikel aus unserem Archiv zu holen, die es wert sind, nochmals gelesen zu werden. Darunter befinden sich spannende Investigativ-Geschichten ebenso wie Kurioses, große Erfolge der Computertechnik, aber auch Prognosen, bei denen wir komplett falsch lagen. Wir kommentieren die Artikel aus heutiger Perspektive und freuen uns auf einen unterhaltsamen Streifzug mit Ihnen durch 40 Jahre IT-Geschichte.

Die erste Seite in einer Zeitschrift gehört üblicherweise dem Chefredakteur, der den exponierten Platz im Heft nutzt, um auf seiner Meinung nach besonders lesenswerte Artikel hinzuweisen. Die meisten Leser blättern gleich weiter zum Inhalt. Dessen war sich wohl auch c’t-Chefredakteur Christian Persson bewusst und ließ es in den meisten Ausgaben der ersten zwei Jahrgänge gleich ganz weg.

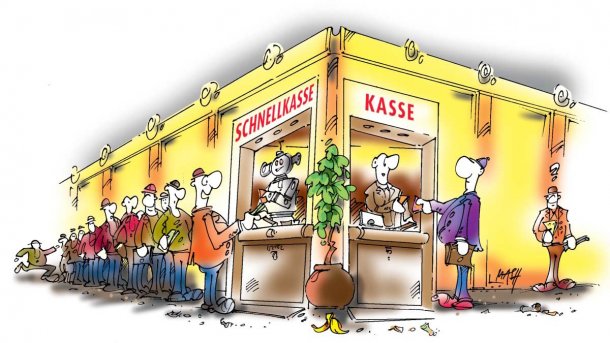

Das änderte sich erst 1986 mit der Umstellung auf das heute noch aktuelle Titel-Layout. Im Laufe des Jahres etablierte sich das typische Seite-3-Aussehen der c’t: Courier-Schreibmaschinenschrift und zwei Spalten mit Flattersatz. In Ausgabe 10/1986 rundete sie zum ersten Mal eine Zeichnung unseres Karikaturisten "MASH" ab, die bis heute für den unverwechselbaren Einstieg in jede c’t sorgt.

Statt schnöder Artikelwerbung ging es im Editorial etwa um Befindlichkeiten des c’t-Redakteurs, zum Beispiel den täglichen Kampf mit der Rechtschreibung – noch vor der Reform. Detlef Grell lästerte:

"Und vor allem, was hat das mit den unlogischen Regeln des Herrn Duden zu tun? Diser Kwatsch mit die ortografi brinkts doch ainfach nich."

Dass bald jeder Redakteur ans Editorial herandurfte, brachte neue Themen auf (und entlastete die Chefredaktion). Beliebt war 1986/87 der Streit zwischen den Fan-Fraktionen des Motorola-16-Bit-Prozessors 68000, den Andreas Stiller karikierte:

"Offenbar überträgt sich die Rivalität von Commodore, Atari und Apple auf die Benutzer, die nun zum Teil mit der Rationalität von Fußball-Fans "ihren Verein‟ unterstützen. Also 1. FC Commodore München gegen... (Tip für Atari-Chef Tramiel: Werder Bremen anheuern)."

Ab 1989 entwickelte sich der zunehmende Frust der MS-DOS-Nutzer über das damalige Gestümper von Microsoft mit den 32-Bit-x86er-Systemen zum beliebten Editorialthema. Detlef Grell schrieb 1990:

"Oho! Da haben wir doch das Expanded Memory, die tollen RAM-Disks und Harddisk-Caches. Und die prächtigen DOS-Extender: riesige RAM-fressende Anwendungen werden unter DOS möglich. Oder die 80386-Fähigkeiten: da kann man gleich mehrere virtuelle 8088-Umgebungen ...; äh, na gut ..."

"Problemlösungen für den Hausgebrauch, die der Monopolinhaber [Microsoft] in eigenen Anwendungsprogrammen schon immer gut zu nutzen wußte, der Öffentlichkeit der Software-Schaffenden jedoch bis heute vorenthält. So verschafft man sich halt Marktanteile."

Interessanterweise verwiesen die Kollegen, die über Microsofts Herumgestümpere mit MS-DOS stöhnten, auf den Urheber des PC: IBM und sein Multitasking-Betriebssystem OS/2, das keine Real-Mode-Beschränkungen kannte. Wie so oft hat sich die beste Lösung nicht durchgesetzt. Microsoft hielt bis Windows 98 am veralteten DOS-Unterbau fest und goss erst für Windows NT ein neues Fundament.

Stilistisch haben die Autoren des Editorials – heute heißt es treffender "Standpunkt" – seit je her freie Hand gehabt. So gab es szenische Dialoge oder Bert Ungerers kostenpflichtige Verwarnung vom fiktiven Zentralregister für Bundesdatenbahn-Vergehen :

"[...] das heute von Ihnen ab 13:40 MESZ geführte Digifonat erfüllt den Tatbestand eines Vergehens gegen die Datenflußregeln auf der Bundesdatenbahn. [...] Mit dem Eingang dieser Nachricht wurde Ihr Konto mit den folgenden Posten belastet: 1. Entschlüsselungsversuch bei mutmaßlicher Verwendung eines nicht zulässigen Krypto-Verfahrens: 450 ECU, 2. Stimmanalyse zur Identitätsfeststellung: 130 ECU, 3. Suche nach staatsgefährdenden Schlüsselworten: 75 ECU"

Die Pointe, er habe aus Versehen die ID-Karte seiner Frau benutzt und statt der Steuererklärung ein Röntgenbild gemailt, stand handschriftlich neben der Verwarnung der erfundenen Behörde ZVBDB, die Ungerer passend in Flensburg angesiedelt hatte – dem damaligen Innenminister Kanther hätte das sicher gut gefallen.

Beliebt waren auch Glossen in Form persönlicher Tagebucheinträge, wie die von Axel Kossel, die die Auswirkungen des Spiels Doom auf die Produktivität schilderten:

"17. Mai. Ich bin arbeitslos. Anna ist sauer. Sie hat die Rechnung für die Vollversion gefunden."

Manche der alten Editorials erweisen sich im Nachhinein als auffallend prophetisch, wie das von Maria Benning aus dem Jahr 2000. Sie erklärt dort, wie man Enten im Internet erkennt und sogar in der Gerüchteküche nachkocht: Man braucht nur einige unzusammenhängende Zahlen – am besten Prozentzahlen – miteinander zu vermengen und fertig ist die Internet-Studie:

"79 Prozent der Amerikaner glauben an die Existenz weltkriegsauslösender Computerviren, aber nur 20 Prozent der weltkriegsauslösenden Viren glauben an die Existenz von Amerikanern. [...] So belegt jeder das von ihm gewünschte Verhalten mit Zahlen, um den Anpassungsdruck zu erhöhen. Dabei kommt es mehr und mehr zu fragwürdigen Aussagen."

Das Belegen von falschen Aussagen mit unsinnigen Statistiken ist zwar kein neuer Trend (das Fliegende Spaghettimonster lässt grüßen), doch ist das Thema aktueller denn je. Prophetisch auch die heutige Bezeichnung der Gerichte aus der Internet-Gerüchteküche in Maria Bennings Stück: Fake News. Die zitierten Editorials finden Sie unter den untenstehenden Links zum Nachlesen.

Editorials aus 40 Jahren c't:

- Kampf mit der Rechtschreibung

- Streit zwischen den Fan-Fraktionen

- Frust der MS-DOS-Nutzer

- DOS/Windows-Architektur

- Zentralregister für Bundesdatenbahn-Vergehen

- Auswirkungen des Spiels Doom auf die Produktivität

- Gerichte aus der Internet-Gerüchteküche

(rop)